登录查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

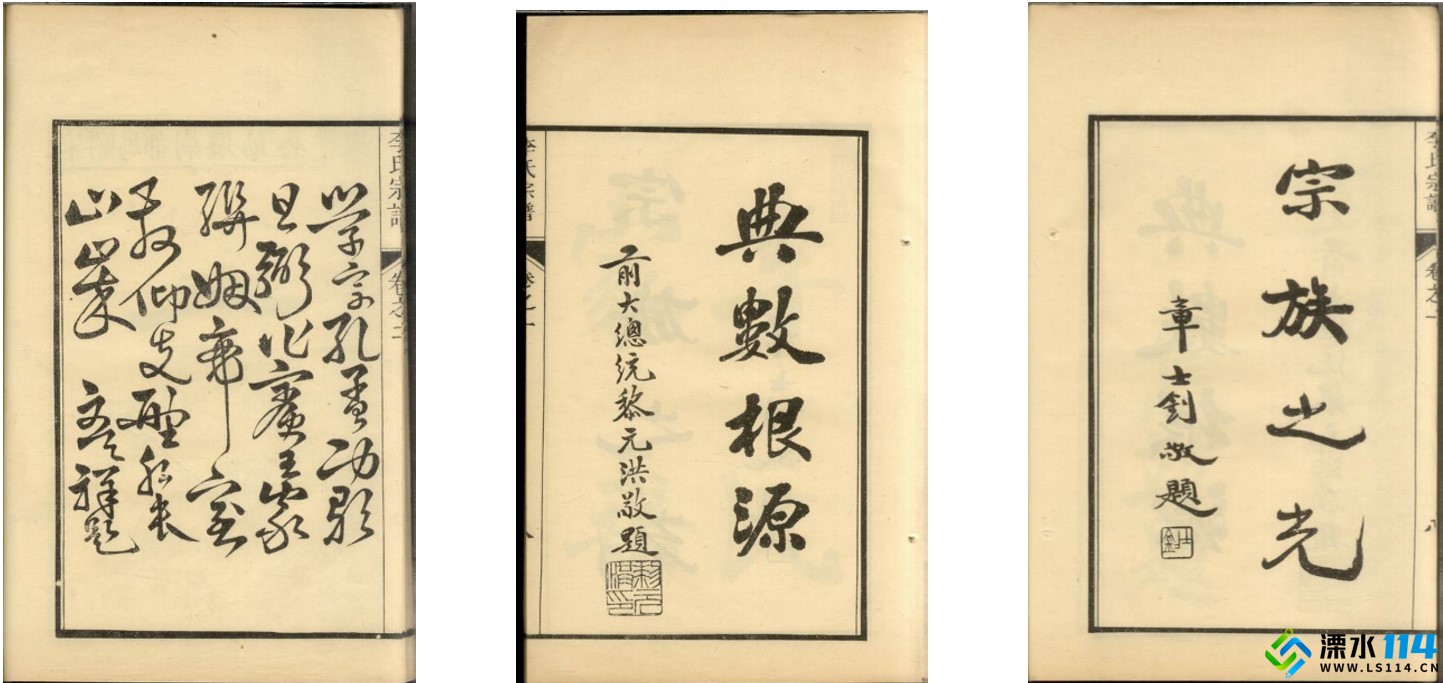

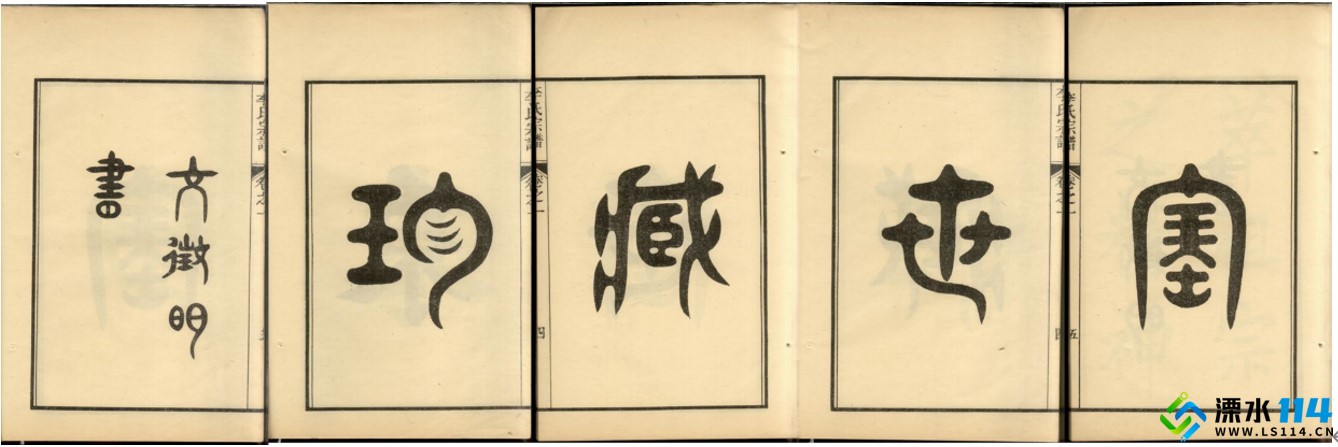

近年来,为完成一部家族史小说,我系统研读了大量方志与族谱文献。在深入考察江宁湖熟李氏宗谱时,这个家族跨越宋元明清的迁徙轨迹、分合聚散的历史命运,以及他们通过修谱建祠维系血脉的执着,触动了我。这不仅是李氏子孙的血脉记忆,更是整个民族集体认同的缩影。正是这种跨越时空的共鸣,促使我提笔写下此文,试图通过一个家族的微观史,折射出中国宗族文化传承的宏大叙事。 江宁湖熟街道绿杨村李壒李氏谱牒自明代天启元年(1621年)起,数次续修,康熙五十五年(1716年)在李壒村内建立李氏宗祠,历乾隆二十三年(1758年) 戊寅年、嘉庆二十三年(1818年)戊寅年、民国十年(1920年)三次大修。翻阅十卷家乘记载,1630页之巨,卷一题词、圣谕、序;卷二原序、敕诏、像赞、行实等;卷三凡例、家规等;卷四老传;卷五世系总图;卷六至十世系并附补遗。最后一次修谱的序题由北洋时期及民国初年各地军政官吏撰者甚多。宗谱内洋洋洒洒百万字,内有东汉名臣杨震、南朝梁的开国功臣沈约、南宋的文天祥、谢枋得、金末元初理学家许衡、北洋政府安徽实业厅厅长高炳麟、民国山东行政公署主任刘宝泰题写的李氏祖宗像赞。文征明为《李氏家乘》题词的“珍藏世宝”;明代官员顾起元在天启元年十一月作《李氏族谱序》;明代焦竑“萃祖宗之精神,时时如见;寿子孙之命脉,代代其昌”的题词;大总统黎元洪、章士钊、韩国钧等应邀题词;民国九年时西征骁将,军政府大都督尹昌衡为其家乘作序,在《李氏续修宗谱序》内落款为—上将衔陆军中将、二等文虎勋章二位、前四川都督、川边经略使、领关西都督事;时任广州军政府顾问的孙洪伊、沪军第七师师长仪征洪承点也为其作新序。

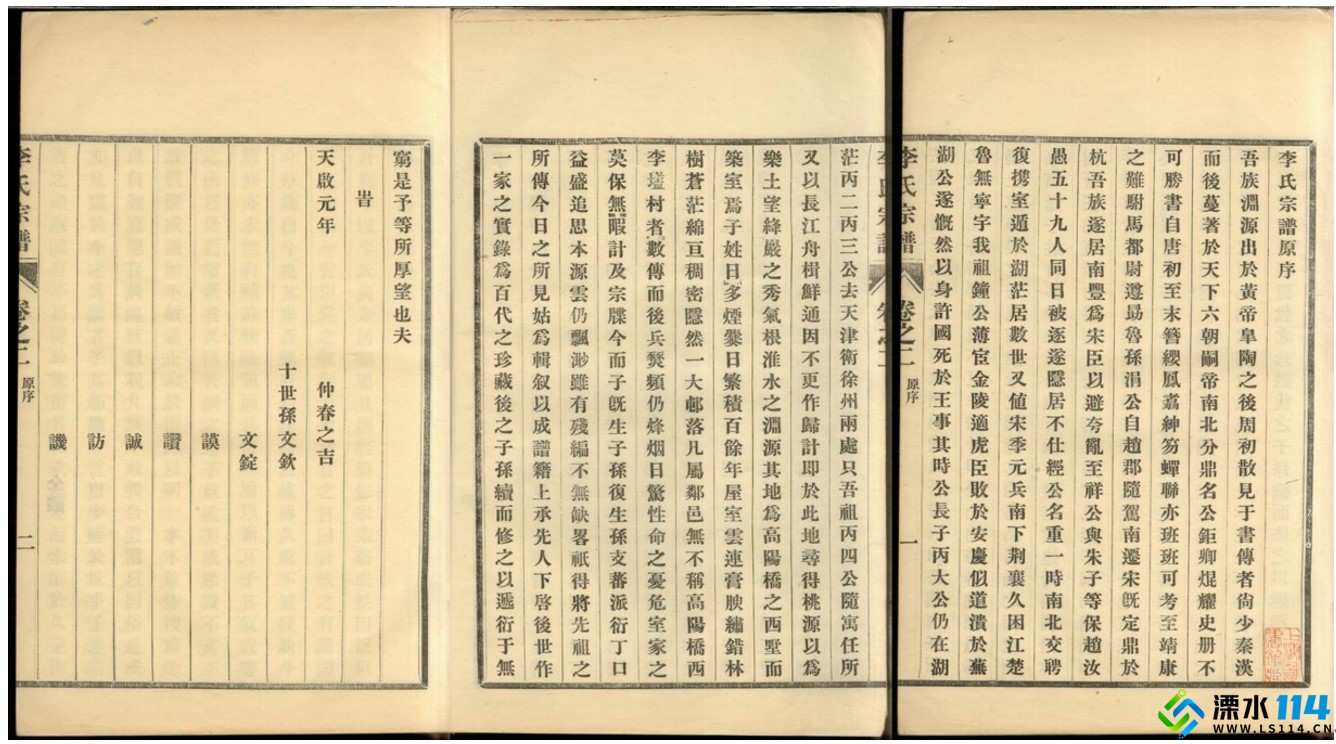

李氏虽因战乱导致谱牒散佚,后世仍据残谱口传重修族谱,以传承忠烈家风,维系家族血脉。这段家族史既展现了士族在朝代更迭中的坚守与适应,也体现了中国传统家族重视根源、续修谱牒的文化传统。天启元年(1621年),李氏族人在卷二原序中载:

吾族淵源,出於皇帝皋陶之後。周初散見於書傳者尚少,秦漢而後,蔓著於天下。六朝嗣帝,南北分鼎,名公钜卿,焜耀史冊,不可勝書。自唐初至未,簪纓鳳翥,紳笏蟬聊,亦班班可考。 至靖康之難,駙馬都尉遵勗魯孫涓公自趙郡隨駕南遷。宋既定鼎於杭,吾族遂居南豐,為宋臣以避誇亂。至祥公與朱子等保趙汝愚五十九人同日被逐,遂隱居不仕。經公名重一時,南北交聘,複攜室遁於湖茫。居數世,又值宋季,元兵南下,荊襄久困,江楚魯無寧宇。我祖鐘公薄宦金陵,適虎臣敗於安慶,似道潰於蕪湖,公遂慨然以身許國,死於王事。其時公長子丙大公仍在湖茫,丙二、丙三公去天津衛、徐州兩處,只吾祖丙四公隨寓任所。有以長江舟楫鮮通,因不更作歸計,即於此尋得桃源以為樂土。 望絳岩之秀氣,根淮水之淵源,其地為高陽橋之西墅,而築室焉。子姓日多,煙爨日繁,積百餘年,屋室雲連,膏腴繡錯,林樹蒼茫,綿亙稠密,隱然一大村落。凡屬鄰邑,無不稱高陽橋西李壒村者。數傳而後,兵燹頻仍,烽煙日驚,性命之憂危,室家之莫保,無暇計及宗牒。今而子既生孫,子複生孫,支藩派衍,丁口益盛。追思本源,雲仍飄渺,雖有殘編,不無缺略,只得將先祖之所傳、今日之所見,姑為輯敘,以成譜籍。上承先人,下啟後世,作一家之實錄,為百代之珍藏。後之子孫,續而修之,以遞衍餘無窮,是予等所厚望也夫。 记述了江宁区湖熟街道绿杨村李壒头的李氏一族的渊源,可以追溯至上古帝王皋陶的后裔。周朝初年,家族事迹在典籍中记载尚少,但自秦汉以后,逐渐显赫于天下。六朝至隋唐时期,南北分治,李氏一族名臣贤士辈出,功业显耀史册,不胜枚举。自唐初至唐末,族中官宦不绝,冠冕蝉联,皆有据可考。 至北宋靖康之难时,驸马都尉李遵勖的曾孙李涓从赵郡(今河北赵县)随宋室南迁。南宋定都杭州后,李氏族人定居南丰,世代为宋臣,以避战乱。至祥公时,因与朱熹等人一同力保赵汝愚,五十九人同日遭贬斥,遂隐居不仕。经公名重一时,朝廷南北征召,他却携家眷避居湖茫(今江西省丰城市段潭镇湖茫村)。 数代之后,又逢宋末元兵南下,荆襄战乱不息,江楚之地动荡不安。李氏钟公在金陵为官,恰逢宋将张虎臣兵败安庆,贾似道溃败芜湖,李钟毅然以身殉国。当时,李忠长子丙大仍居湖茫,次子丙二、三子丙三分别迁往天津卫和徐州,丙四随任所寓居。因长江水路阻隔,难以归乡,便在此江宁李壒村寻得桃源之地,定居乐业。 李壒村临近赤山,傍淮水之源,位于高阳桥之西,遂筑室而居。子孙繁衍,烟火渐盛,历经百余年,屋舍连绵,良田沃野,林木苍翠,俨然一大村落。邻近州县,皆称此地为“高阳桥西李壒村”。数代之后,战乱频仍,烽烟四起,性命危殆,家室难保,无暇顾及宗谱修订。如今子孙繁衍,支派众多,人口日益兴盛。追思先祖,虽存残谱,但难免疏漏,只得依据先祖所传、今日所见,辑录成谱。此谱上承先人,下启后世,既为家族实录,亦作百代珍藏。望后世子孙续修谱牒,使家族血脉绵延不绝。

谱牒中可以看出本质上李氏一族是在用血缘纽带对抗历史动荡带来的身份焦虑——当宋元战乱将家族撕裂成"弟兄南北,天各一方"时,家谱以墨迹凝固迁徙轨迹(如丙四公卜居、三支分流),数代人对建立宗祠的热衷,源于其"报本敦伦"的文化信仰与"敬宗收族"的现实需求。李氏族人在康熙五十七年(1718年)在李壒村设立祠堂,《建祠碑记》录文如下: 族之有祠,所以報本敦倫,敬祖妣,序子姓,世篤親親之誼也。若其間聚散離合,則有不可知者。譬諸木,一本而枝分;水,同源而流別。然返之吾祖吾宗,孰非一脈之所流貽哉? 如吾李氏者,原籍江西豐城縣湖芒世居。因宋室南遷,中原擾攘,遂致室家莫保。鐘公沒於王事,長子丙大公義不容遷,世守丘墓;次祖丙二公流寓徐州;三祖丙三公入籍天津衛;吾祖丙四公始卜居茲土。嗟乎!雲散風流,亂離相棄,弟兄南北,天各一方,未嘗不歎聚者有時而散也。 勝國洪武初年,吾族始立二甲李丙四排年;迄隆慶朝,又立三甲李珍二戶。然排甲雖分,子孫宗派不改。今康熙鼎盛之六年,因族眾丁繁,一族遂析為三分:後分浩公支、中分珍二公支、東分璟二公支。後先祭享,此合而複分之由來也。 吾族悌忠諸兄合中分通議:成丁者每歲出喜銀,以備春秋祀祖之費。除祀費外,所有餘資子母相權,曆二十餘年,月積千金。於是公議建祠,舉芳浩以董其事,而東、後兩分亦捐金協力贊成之。作於三十六年,週一歲而告竣。為此共立祖先神主,和同祭祀,雍睦一堂,庶親親之誼永保無虞。此則分而複合之久計也。 至若原籍與徐州、天津衛三枝,舊尚往來。自明末土冠流毒,屢加兵火,遂致譜籍淪亡,不通音問。則散而不能複聚者,亦理勢然也。吾悲夫遠者之不能複聚,猶喜近者之不至終離。因將建祠始末錄諸貞瑉,以示後世子孫不忘木本水源之意雲耳。 時 康熙五十七年歲次戊戌孟夏月 裔孫 尚超 謹記 如《建祠碑记》所示,李氏家族虽历经宋元战乱导致的离散,仍通过建祠实现"雍睦一堂"的团聚,这种执着"木本水源"的血脉认同,更承载着整合族众("排甲虽分,子孙宗派不改")、维系伦理("序子姓,世笃亲亲之谊")的双重功能。宗祠作为物质载体,实现"分而复合"的家族治理目标,传统社会通过空间建构延续宗法秩序的深层文化逻辑,是儒家"慎终追远"的伦理实践,这种执着,既为漂泊的后裔提供血缘坐标,也在死亡与遗忘的永恒威胁中,筑起一道"木本水源"的文化堤坝。 士大夫为族谱作序,从来不只是文字雅事,更是以文载道、以序化民的政治实践。作为嘉庆朝重臣上元人董教增为李氏家谱作序如下: 《李氏重修宗譜新序》 易曰:“崇高莫大于富貴。”世之作譜者,必遠引先世之富貴以張之,殆簪纓不絕。于盛德君子,代不數人,則世家大族又恒以有德為榮。余觀臨泉李氏,淵源於皋陶,世居湖湘,因大宋南遷,丙四公遂徙居金陵之句曲,與我董族鄰邑世交。丙四公之後,曆七世而生演太、朋太兩公。演太生浩公支,朋太生珍二公、璟二公兩支,三峯影峙,一線卻承,其後浸昌浸熾,椒聊蕃衍。非甚盛德,豈孰能與於此乎? 我皇上以德化民,特頒聖諭十六條,宣揚海內,俾家喻而戶曉之,誠欲父詔其子,兄勉其弟,措天下於一道同風之盛。若父兄之教不先,子弟之率不謹,其何以延祖宗命脈,仰體聖天子作人之雅化歟?吾以為:有祿位而無君子,族雖盛衰也;有君子而無祿位,族雖衰盛也。今李氏譜籍修明,親親長長,德積於身,祚延於後,旅見積善之家,必有餘慶。李氏之子孫,其方與未艾也夫!至若敦宗睦族,別其昭穆親疏,上以紀祖宗世次久而不忘,下以聯合子孫興遠人眾而不失親親之義,則諸序詳矣,茲不復贅。 時 嘉慶二十三年歲次戊寅季冬上旬之吉

賜進士及第、兵部尚書兼都察院左都禦史、總督閩浙等處地方、提督軍務、監理糧餉加三級 觀橋 董教增 撰 董教增在序中表示,他考察临泉李氏家族的历史渊源,又阐述了家族兴盛与国家教化的密切关系,以李氏家族为例,说明同宗共祖的血脉传承和德行积累是家族繁荣的根本,而非仅靠官位权势。同时强调,皇帝的德政教化(如《圣谕十六条》)与家族的道德规范(修谱定序、昭穆亲疏)相辅相成,共同维系社会秩序。告诫后人:若长辈不以身作则、晚辈不谨守德行,则难以延续祖宗基业;唯有修身积德、敦亲睦族,方能福泽后代,使家族长盛不衰。全文体现了中国传统"家国同构"的思想,彰显了"以德承脉"的文化传统。 民国十年,中国近代实业家,如皋籍的沙元炳在《李氏重修宗谱序》内详细阐明了李氏的由来。原文如下: 自理官命職,庭堅燿跡於高陽;柱史征名,老子開祥於苦縣。李氏所出,由來久矣。炎漠以後,支庶漸分:趙郡五宗,武安君實惟鼻祖;隴西一脈,飛將軍不少耳孫。地望攸殊,派衍逾遠。有唐受命,玉牒緐同根;異葉法主,遣書溯流。求源武陽,上奏鄰明;本嚴產而乞列屬,英公乃徐姓而自同宗。臣舍利、朱邪,皆賜國姓;沙陀、突厥,並溷天潢。李氏譜系,至難稽矣! 若乃稱遠祖為玄元皇帝,佩五千言矣;若家箴緬高曾於紫陽真人,視八百載綿世澤。或雲食木生児,亦稱指樹為姓。荒矣渺矣,君子無識焉。 句容李君亞青,奉其宗譜來乞,並言吾讀之而竊有益也。蓋其先本江右名家,湖茫世族。有諱鐘者,生當德祐,仕筮金陵。在宋元遞嬗之秋,值江漢搶攘之會:虎臣衂師於龍井,似道棄甲於鳩茲。金粉變為荊榛,衣冠淪於塗炭。公乃喋血捐生,衛銜鬚授命;慕子堅執義,無恭清門。恨穹佐不才,世修降表;隨任趙孤獨遺,丙四謝氏諸郎。鳳毛最少,叔向眾族;羊舌僅存,遂由建業竄居句曲。懷故山之橘柚,遷地為良;種繞屋之𣒏,所居成聚。村名李壒,有由然也。門題四括,弟兄雍睦之家;山望三茅,仙聖往來之地。白米之圍,宜耕澤底,不能喻其美;赤山之湖,可釣魚川,未足方其腴。服詩書執禮之訓,視許史若芥;膺孝弟力田之科,捐唐𩃉於堂塾。數桑麻雞犬,別成辟世桃源;論門戶文章,知是誰家李。 蓋然而年湮代遠,人易世疏:或託足四方,或覿面千里。既各親其所親,每難信以傳言。於是起八賢於十世,圖牒肇成兮;一本為三支,昭穆不爽。國經兩改,譜凡四修。其為書也,例本前聞,義或蓋傳:無皮傳表,則肌分還;梁公告身,轉增高價。乞諸杜同譜,恥附蒙宗。洵哉忠義之遺芬,傳家之良秉也。僕稽元和,應纂肉譜;甯勝擷姓氏遙華,目耕未輟。大例詎囿諸蘇氏?微論或卑彼柳芳,猥承屬累。聊贊一辭,刓記於亭,還俟吾子。 民國十年八月 如皋沙元炳拜撰 我将上述序言内的典故、隐喻和清末民初特有的表达方式,转化为现代人能直观理解的表述,同时保留其核心意义,附录如下:李氏家族的渊源流长,自古有之。自汉代以来,李氏宗族的分支逐渐繁盛:赵郡五宗以武安君(李牧)为始祖,陇西一脉则有飞将军李广等杰出后裔。随着地望分化、支派远衍,至唐代受天命而立,皇室玉牒虽同根却枝叶各异。法主(道教尊称)追溯源流时,武阳曾上奏强调本源;英公(李绩)本姓徐却自认李姓;臣子舍利、朱邪氏被赐国姓,沙陀突厥亦混入宗室——李氏谱系之复杂可见一斑。 至于遥尊道家玄元皇帝(老子)为远祖,以《道德经》为家训;或追认紫阳真人为先祖,借八百年道教世泽标榜门第;更有“食木生儿”“指树为姓”等荒诞传说,皆渺不可考,君子当明辨真伪。 句容李亚青君携族谱请序,余读后深有所感。其先祖原为江西湖茫望族,南宋德佑年间,名钟者出仕金陵。时值宋元鼎革、战乱频仍:虎臣败于龙井,贾似道溃于鸠兹,金陵繁华化作废墟,士族沦落泥涂。李钟公浴血殉国,其子慕(子坚)坚守节义,而旁支或降元苟活。谢氏所生幼子丙四(叔向),如羊舌氏仅存之嗣,遂由南京迁居句容,植橘种椒,形成李壒村。此处三茅仙山环绕,白米赤湖丰饶,诗礼传家,孝悌力田,俨然乱世桃源。门第文章之盛,无愧“谁家李”之誉。 然年代久远,族人散居四方,亲疏难辨。于是十世孙辑八贤事迹创修谱牒,后经四次修订。此谱体例严谨,义例创新:不效仿杜氏攀附蒙恬之耻,反如梁公(狄仁杰)告身般珍重。诚为忠义遗风、传家至宝。余考《元和姓纂》等肉谱(详实谱牒),益觉其可贵。我考据元和年间的文献,编撰了《肉谱》;宁胜摘录《姓氏遥华》,仍孜孜不倦地研读。本书的体例岂能拘泥于苏氏之成规?纵使议论浅近,或许尚不及柳芳之学。承蒙嘱托,略作题跋;刻记于此,敬候方家指正。 沙元炳在文中详述了李氏家族跨越千年的兴衰史与谱系建构的复杂性,展现了传统宗族文化中真实与传说的交织。文本开篇即点明李氏"自汉代以来"的分支脉络,赵郡李牧的军事世家与陇西李广的将门传统,构成早期宗族的两大支柱。至唐代,皇室通过"玉牒"制度将李姓神圣化,但实际支系已呈现"同根异叶"的分散状态。 特别值得注意的是非血缘的"赐姓"现象(如徐绩改姓李、沙陀突厥融入),揭示中古世家大族的形成不仅是血统传承,更是政治权力运作的结果。这种"拟宗法化"过程,使得李氏谱系成为一张不断扩张的社会关系网络。宋元之际的李氏家族的李钟于金陵殉国事件,被塑造为家族的精神图腾,其子李慕(子坚)的"节义"与李氏旁支"降元苟活"形成鲜明对比,褒贬确立家族价值观。幼子李丙四(叔向)的迁居被赋予"羊舌氏嗣续"的典故意义,将家族劫难转化为迁徒江宁府"橘椒田园"的新生。

文末以"敬候方家指正"作结,看似谦辞,实则是将家族叙事纳入更广阔的学术对话。这种开放姿态,使私人谱牒具备了公共史学价值。当今研究者或可从中窥见:家族记忆的书写,永远徘徊在历史真实与文化想象之间。 为什么如皋的沙元炳会为句容李亚青(其原籍李壒村时属江宁府句容县临泉乡)作谱序?因李壒村的李星白系李亚青之父,李星白少时因洪杨之乱(太平天国)遂与父亲李志高逃难避世如皋马塘,李志高在马塘定居后经商,同治末年时李氏“元盛昌”货行,已初具规模。经过李志高与李星白两代积累下资本,李家很快在如皋成为大户,现在如皋东马塘的“枣儿红巷”就是李氏旧居,俗称李家巷子。李亚青曾游学日本宏文学院,回国后任如皋县会劝所调查员、代理如皋检察厅厅长、浙江鸣鹤场兼龙头场知事、江苏省议员等职。在日本游学期间,李亚青还携带了一批枣儿红佳酿馈赠同学与师友,李家的枣儿红酒开始负名于日本、东南亚地区。 1901年,张謇家乡的颐生酒与李氏的枣儿红酒被同时送往意大利国际博览会参展,均获奖。而李氏的“一酒、一井、一巷”现已成为如东马塘的文化内涵,李家的枣儿红井也于2007年列入如东县重点保护文物。其父李星白六十大寿,李亚青又请沙元炳、邓际昌、张謇等名人题字撰文祝寿。沙元炳为李星白写下一首诗,一副对联。诗为《沙元炳君赠》:“儗及瓜時獻壽篇,旋因鞠序合賓筵。涓辰酒訂黃花約,周甲圖開絳縣年。鼓瑟每從諸子宴,楹書早識長君賢。不須別進南山頌,歸訪華陽古洞天。”對聯為:“居近百里,未謁高門,看琅簡,傳來家有五雲承紫風。節過重陽,初開壽宴,舉金罍,遙祝我先六日醉黃花。” 李亚青的祖父李志高是从江宁李壒村迁徒至如皋的第一代,他自谦困于市井乡野,未能施展抱负。性情豪爽,广结善缘,急公好义,轻财重义,故无丰厚积蓄,但胸怀远大。适逢国家创办邮政,他主动在如皋东马塘(现属于南通如东)申请设立分局以利交通。后又弃商从军,辗转广东、山东、安徽、江西、河南等地,最终在湖南建立军功,被录于军籍,历任湖南巡防队官、各营总稽核,并代理桂阳守备。清政府灭亡后,他返回故乡,恰逢淮南缉私营招募人才,被任命为水师总稽查,兼管通州、凤阳缉私步营巡务,历任船长、连长。虽长官更替频繁,他却因深得军心而稳居其职,被誉为“儒将”,致力维护地方安宁,乡人感念其德。他办事勤勉,如皋马塘的龙王庙重修时他独力资助,其他公益之事亦不避劳怨。晚年的李志高在自家三面环水的幽僻田地上,亲自督工修筑马道、石门,种植数百株树木,作为隐居之所。 如皋马塘官宦门第中,除去邓氏,还有李氏,沙元炳、邓璞君均为《李氏重修宗谱》撰文。沙元炳为此谱写有序言之外。还为李家一位妇孺作传,题为《慎才公配孙太君传》。李慎才(1845—1920),其子李一鹏,江宁李氏后人,善言外语,任职上海法租界工部局。孙太君为其夫人,故录如下: 太君孫,性淑而慧,在家得父母歡心。年二十一歸慎才先生。先生家故清貧,以當于會計應滬海法工埠局之聘。忠於職務,百廢具舉。四十年來,無一日內顧憂者,太君是賴。太君自奉菲約,而好施與。遇貧乏告貸,輒出針黹之所入以應,不贍則脫簪環以繼之。滬地極繁劇,公益慈善較多,而太君自艱苦中來,向善之心垂老彌篤,時人為之語曰:“李母,吾滬之佛子也。”其為人所崇仰如此。至睦宗族,厚姻戚,善鄰里,猶太君之余事耳。太君生於清道光三十年三月初三日,卒于民國元年六月三十日。享年六十三。生子五,長一來,不幸早逝;次一鵬,次一鶚,次一鶤,次一鳴,均有造才。生女二,長適陳;次幼殤。

天道無親常與善人,如太君所謂善樂不倦者,非耶?士大夫當風俗澆漓,祇知孜孜為利母,其得天獨厚者耶?抑天將福其子孫,而先以利濟之,責責賢母也。嗚呼!母不死矣。 在李氏宗谱中,看到《修建龙德桥记》: 《傳》有之:"歲十一月徒杠成,十二月輿梁成。"古者力役之征,其大者用之供軍國,若河渠溝洫與夫往來孔道之橋樑,雖曰民事,而實董之自上。後世之術苟簡,名為不用民力,而閭裡利害莫之或問,地方之政所以荒廢而不可治也。 我句容縣南五十裡有村焉,曰李壒,舊有橋曰積善橋,毀於洪楊之亂,蓋六十有餘年矣。往來其間者鹹曰不便,而莫或有議與作者。顧是橋北則至龍都鎮而達金陵,南則下湖熟鎮而通蘇浙,兩省商旅鹹取道於是,其可慗置雲爾哉? 一鵬沗為鄉人,而覓食於滬上,得滬友將伯之助,爰於民國六年春經始建築,以七年六月落成,更顏其橋曰"龍德"。《詩》不雲乎:"維桑與梓,必恭敬止。"一鵬之輸款於是,宜也。吾友非邑人,因一鵬之故而推愛於吾鄉,不可謂非好行其德者也。 今之世競言地方自治矣。自治果行,將某鄉之水利,某鄉之人必共議疏浚之;某鄉之路政,某鄉之人必共謀平治之。區區一橋之修復,曾何足雲?無如士夫所侈為美談者,其效尚未可以旦夕遇也。是役也,鳩工庀材,一鵬實觀之,計土木費若干,匠人勞金若干,無虛糜,無率略。用特詳其始末,並列佽助者之銜名於碑,俾後之人有所考焉。 李一鹏捐资修建龙德桥的善举尤为动人,这位清末民初的上海银行家,虽身处繁华沪上,却始终心系故土。当得知家乡李壒村的积善桥毁于太平天国之乱六十余年后,依然无修,致使商旅往来艰难时,他毅然于民国六年(1917年)发起重建工程,历时一年有余,终使新桥落成。这座横跨高阳河南北的"龙德桥",北通龙都镇可达南京,南下湖熟镇连接苏浙两省,不仅连接了金陵与苏浙的水上商路,更延续了李氏家族"积善之家必有余庆"的古老家训。尤为可贵的是,一鹏先生并非简单出资了事,而是亲自主持工程,"计土木费若干,匠人劳金若干,无虚糜,无率略",严谨务实之风,与其在沪上金融界的职业操守一脉相承。传统士绅向近代实业家转型过程中,始终未改的乡土情怀与社会担当。 李氏家族的精神传承,在一鹏先生身上得到生动诠释,既延续了李氏"孝友传家"的门风——承父志续修宗谱,与诸弟共创实业;也将家族美德升华为"亲亲仁民"的济世情怀。更在碑文中留下"维桑与梓,必恭敬止"的深意。当我们将目光从明代李丙四的迁徙、清代董教增的序赞延伸到民国李一鹏的善举,便能发现:一部家谱的真正价值,不仅在于记录"三峰影峙"的世系脉络,更在于见证这个家族如何将"敦宗睦族"的私德,转化为"疏浚水利""平治路政"的公德精神。今日重读这些泛黄的谱牒,那些关于建祠、修桥、赈济的记载,世家的荣耀不在“远引先世之富贵",而在于让"崇高莫大于富贵"的易理,在每一代人的善行中焕发新的光辉。(叶文骏)

|