登录查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

机缘巧合看到三径堂《蒋氏族谱》

机缘巧合,6月21日16:27分我在抖音上问起蒋荣平(谱名:容平)先生:“蒋氏宗谱能见到吗?”。老朋友回答也很爽快:“能啊!从我太爷的太爷就保存下来的”我说:“太好了,您看啥时去看谱拍摄?”,“现在不在手中,在本家族的一个人手中保存的,这个本家也是个退休老师,你可能认识的!”我立即想到一人:“蒋平?”蒋荣平先生说是“蒋永生”。哈哈,他呀,我太熟悉了。就是“当过群力小学校长、又担任过群力乡教育助理,他爱人夏老师,是幼儿园的园长,对吧?”,“是的”。

听到蒋永生(谱名:履德)先生家保管有《蒋氏族谱》的信息后,我赶紧先请蒋荣平先生和蒋永生先生打个招呼,说我们要去看谱。后来又通过电话和蒋永生先生联系好,确定了去看家谱的时间、地点。其间,我与蒋永生先生加为微信好友,我告知他:吴大林老师所搜集的溧水家谱目录资料库中,还缺蒋氏宗谱呢。他说:蒋氏宗谱保管完好,共有六卷,是光绪乙未年(1895年)续修的。接着他传来几张蒋氏宗谱图片,我也及时将这一好消息告知了吴大林老师,并说近日内要去拍摄采集。于是,我联系通知区地方文化协会的朱兴泽、周树生、胡宸三位先生6月23日上午按照蒋永生先生发来的导航位置图来到他家中,受到了蒋永生、夏士英夫妇的热情接待,西瓜、葡萄、桃子及茶水早已备好。由衷表示感谢!

I

我又好奇地问起:当年这套家谱是怎样保存下来的?蒋永生先生说:当年爱景村蒋氏宗亲的谱箱被大队收缴了,但是他们早已经将全套家谱悄悄地转移到了蒲杆村的蒋氏宗亲那里。收缴谱箱的追问:你们的宗谱呢?蒋氏族人说:谱箱放那儿多年了,谁也没动过呀。看到藏在稻草中的空空的谱箱,确实也没有,爱景村的村干部也不得不不了了之。而这套续修于清朝光绪乙未年距今127年的全套6卷的《蒋氏族谱》完好地保存下来,关键在于蒲杆村的保管人蒋盛发老先生发挥了不可磨灭的作用。幸哉幸哉!他与蒲杆村的搜谱人员的斗智斗勇故事也很精彩。

后来通过微信采访蒋荣平先生时,他所描写爷爷保管家谱的故事更是让人惊心动魄。因为蒋荣平是蒋盛发老先生的长孙,爷爷非常喜欢,从他八岁起,就带着他参加清明祭祖、吃宗酒等活动,耳濡目染,因此蒋荣平先生对家谱一事也了解很多细节。如蒋氏族人就预感到家谱要妥善保管好,共商了一个万全之策。于是一天夜晚,蒋盛发老先生就到爱景的周村悄悄地背回藏有六卷族谱的谱匣,将谱箱却留在了爱景大队的周村,用稻草覆盖好谱箱,保持原样不变。背回到蒲杆村后,就用油布里三层外三层裹包好谱匣,先将此谱匣藏在了破旧茅房的樑上,并用板材遮挡好。后来不知哪里走漏消息,闻风而动,找到担任多年村长的蒋盛发,让其交出族谱。蒋盛发村长沉着应对周旋,当然说没有。翻箱倒柜一番后也没有搜到家谱,也就离开了。蒋盛发村长敏锐感觉这群人不会善罢干休,于是又将谱匣转移藏到竹林中。后来又利用自身看管卧龙山担任护林员的工作机遇,将这套家谱藏到山上建设的护林员宿舍的房樑上。遇到风吹草动,蒋盛发老先生也不时将宿舍内的家谱转移藏到岩石堆中,人员一走,又取回吊放在护林员宿舍的房樑上。这样一直坚持看山护林工作有十多年,直到老人家即将走完生命旅途前,将这套蒋氏族谱保管重任转交给了品行端正、为人正直、能力出众的侄儿蒋一鸣(谱名:裕财。曾任渔歌锗矿厂长---隶属南京凤凰山矿厂,后调任溧水计经委工业科)先生手中。蒋盛发老先生为保家谱是立了汗马功劳的,让我们、特别是蒋氏的子孙万代都记住他的名字吧---蒋盛发(谱名:胜佺,村中百姓称为胜贤)。蒋一鸣先生从1979年接手保管家谱一直到2002年,才又转交给侄孙中能力较强、又在领导管理岗位历任过的蒋永生先生保管。

而据我了解的情况:蒋氏族人们正商定续谱大事呢。虽然间隔120多年,好在蒋氏宗亲们在前期都已经收集整理了族人的生辰八字等基本信息,做好了续谱的大量准备工作,加上保管完好的全套家谱做坚实的基础,相信蒋氏宗亲们能克服困难、团结一心来共同完成修谱大业。

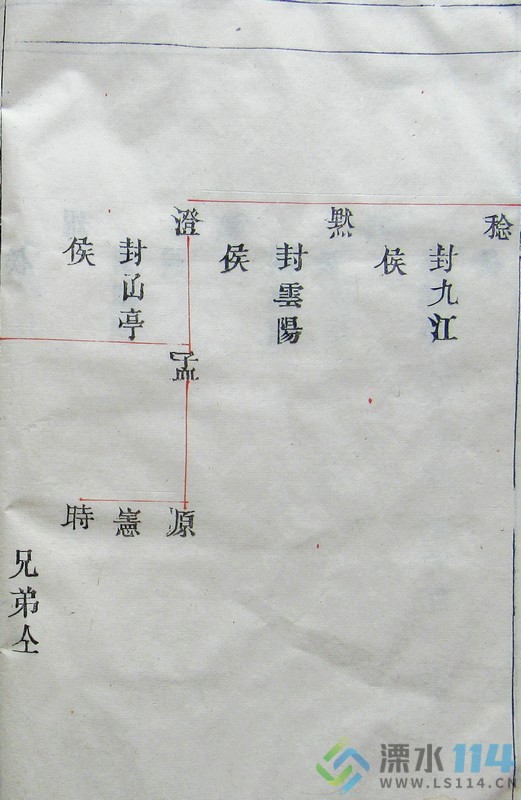

三径堂《蒋氏族谱》续修于光绪廿一年(1895年),全卷六卷,共六册,木活字版。主修:蒋广兰、蒋有凌、蒋德全。卷一:谱序、凡例、家训、人物传赞、诗词。卷二:衣冠图引、像赞、九族五服图、历次修谱名录、领谱名录、蒋氏世系总图、内纪总图、嗣续延绵行欵。卷三:汉东期思国蒋氏宗谱年表(第一世至第九十八世)。卷四:蒋氏重修宗谱年表(第一世至第十七世)。卷五:蒋氏重修宗谱年表(第十八世至第十九世)。卷六:蒋氏重修宗谱年表(第二十世至第二十三世)。

三径堂堂号的由来:说到三径堂,就不得不提蒋诩这人(公元前69年--公元17年),字元卿,杜陵(今陕西西安)人,西汉兖州刺史,以廉直著称,后因不满王莽的专权而辞官隐退故里,闭门不出。在家门前开辟三条小路,唯与高逸之士求仲、羊仲往来。后来用“三径”意指隐士的家园。三径堂堂号也由此而来,也即蒋诩这一支的嫡系蒋氏族人。《三辅决录》卷一:“蒋诩归故里,荆棘塞门。舍中有三径,不出,惟求仲、羊仲从之游”。陶渊明在《归去来兮辞》中有“三径就荒,松菊犹存”。辛弃疾在《沁园春.带湖新居将成》中有“三径初成,鹤怨猿惊,稼轩未来”。

据光绪廿一年重修族谱谱序中记载:由伯龄公至凤公百有余世,由凤公至今又不远三[数](注:重修谱时人员为凤公第十八、十九世后代,原谱中记载为“由凤公至今又不远三十世矣”不够准确——实为近二十世,故用“数”替“三”更符合历史)十世矣,从前经修历代有人,后遇道光年间,临江叠坍,我族多近江滨,有蹜居本境、有迁移他方。接值咸丰时烽烟四起,老弱转于沟壑、少壮奔走四方,以及过都越国莫卜萍踪,即今之东至海门、西至溧水、南至崇明与常郡、北至徐州与桃源,流离散处远隔云山,此非难上加难者乎?然先君子尚不惮烦而登山涉水各处访寻,犹不忍于失修,迄今屈指又二十三、四年矣。另卷四的年表中记载:凤公任徽宁等处安抚司,因燕王起兵南下(1399年-1402年期间,据此推测凤公次子明远迁徙泰兴定居距今约600余年,明远公也即泰兴蒋氏始迁祖),长子明达世居昆陵,次子明远避徙泰兴而家焉,后子孙繁衍,故重修蒋氏族谱时,尊凤公为一世始祖。而溧水蒋氏始迁祖则为第十八世广明公,迁徙到溧水距今至少已有165年以上了(因年表中记载:广明公殁于咸丰十一年九月十一日并葬于溧水县孝山,娶丁氏殁于咸丰六年(即1856年)九月初四,合葬。其实还可向前推算再加上之前已经迁徙定居的3至5年,即来溧水定居170年左右了)。这里众人或许有个疑惑:即1853年太平军已在溧水与清军进行拉锯战了,战乱期间怎么会迁徙到此地呢?从谱中《学伟蒋太翁序》一文中应该能找到一点答案:“长子广明管理店务”---由此看来,广明公当年已在溧水开杂货店,由于店在溧水,也就硬着头皮煎熬在这战乱的年代里。没有产业在这里,肯定往老家泰兴避难了,这是不得已在此冒险定居的缘故吧。如今溧水群力这支蒋氏宗亲到目前已经传承近十代(二十八世)、总人数在90人以上。

完成《蒋氏族谱》的资料拍摄任务后,我们向蒋永生先生赠送了吴大林老师编著出版的《溧水家谱见闻录》一书并合影留念。

最后,向蒋荣平、蒋永生等蒋氏宗亲及夏士英老师表示敬意和感谢! (图文:溧水区地方文化协会 理事 吴建溧)

|