登录查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

本帖最后由 健康快乐 于 2025-2-25 11:15 编辑

尚义堂《中山任氏宗谱》

吴大林

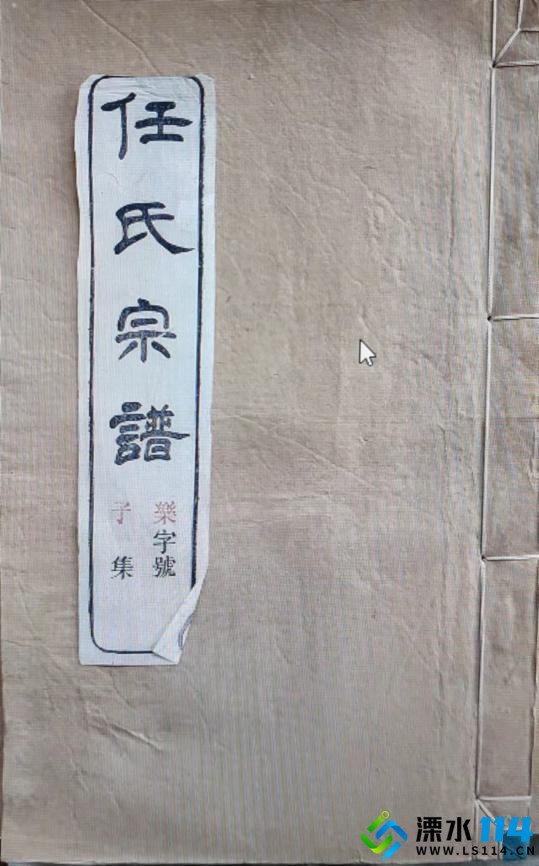

《中山任氏宗谱》十二卷,任振玉倡修、任壬监修、任锡之纂辑。光绪三十四年(1908)尚义堂木活字本。共印12部,以“智仁圣义忠和礼乐射御书数”12字作领谱字号。溧水任天荣收藏“礼”字号一部,保存完整。 卷一,序、族谱引、凡例、修谱名目、宗谱目录、诰勅引及诰敕、像赞、祖茔图、祠堂图、家礼图;卷二,先贤谱说、九诫、家训、家规、家范、宗规、礼说、公祠记、尚义堂述、命名排行序、收领各谱规约、杂作;卷三,传赞、墓表、挽诗等;卷四,外、内纪世系图;卷五至卷十二,世表。 尚义堂《中山任氏宗谱》命名排行:兴贤举善 立志光昌 有容乃大 绳继延长 《溧水家谱见闻录》五知堂《任氏宗谱》一文中曾提出“任义是否为五知堂任氏的后人”的疑问。 这部《中山任氏宗谱》,明确任义为尚义堂任氏,他们另有来源。据谱中袁祥麟序文称,这支任氏认南朝著名政治家、文学家任昉为其先祖。任昉,字彦升,小字阿堆,乐安郡博昌(今山东省寿光市)人 ,生于460年,卒于508年,年49岁,他曾出任宁朔将军、新安太守。任昉去世后,其后人居住在浙江省淳安县(古称新安)约700余年,传33世,后迁至建平(今郎溪县)之双庙。又传6世至任昂公,生3子,长子念七公、次子念八公、三子念九公。念七公于元朝大德年间(1298—1307)迁居溧水县城外三眼井,念八公留居双庙,念九公迁居篠里(今宜兴县西渚乡篠里村)。念七公生五子:员、颐、颙、颀、顺。任氏迁溧后“碁布星罗,瓜绵椒衍,自元迄今历六百有余年,传二十四世。”本谱所收为任员和任颙二人的后人。 大山任、沟沿上、石牛堡、长冲村、马家园、陈背(沛)桥、卢家庄、城内及凤凰井、柯涧桥、任家庄、枣树岗等十二处皆任员之后人。 尹家边、萧家庄、花塘岗,以及建平之山下村、高淳之王马、后卓村等凡七处系任颙之后人。 任氏旧有家谱,经过太平天国战争,到光绪三十四年修谱时,留有“烬余之年表、文传百余页”。在此情况下,由任端执笔重修。任端,字锡之,号芦溪,时年28岁。《任君锡之行略》称因“粤匪蹂躏,老谱残缺,访知荆宜任姓为大族,遂亲奔筱里,稽考源流,往返再三,不辞劳苦。嗣复查核宗图,搜寻碑碣,因端竟委,煞费周章,而谱稿始获成立。”据称,这位任端在民国二十二年(1933)时,又修了一部草谱,十二卷,手抄12部,分发各地,附于光绪三十四年(1908)家谱之后。

一、县志中关于任义的材料 《光绪溧水县志》卷十三《尚义》中有《任义传》:任义,字叔礼,正统间岁大饥,义出谷二千余石以赈之。事闻,特赐敕谕,劳以羊酒,旌为义民,仍免本户杂派差役五年。 《光绪溧水县志》卷三《坊表》中的义民坊:义民坊,为任义立,在北门内。 《光绪溧水县志》卷七,任义入祀《儒学忠义孝弟祠》。 《光绪溧水县志》卷十九《坟墓》中的义民任义墓:义民任义墓,在柯涧桥,有碑亭,载明正统六年敕曰“国家施仁,养民为首,尔能出稻谷二千一十石,用助赈济,有司以闻,朕用嘉之。今特赐敕奖谕,劳以羊酒,旌为义民,仍免本户杂派差役五年。尚允蹈忠厚,表励乡俗,用副朝廷褒嘉之意。钦哉!故敕。” 还有礼部尚书王英的《墓表》。 综合起来,任义就是一位明代溧水城中乐善好施的大富豪。 1. 任义是溧水见于记载的一名盐商。 任义之父任友仁于“洪武初,以诖误谪戍秦”,“诖误”即“被牵连而受到处分”。任义“食寝不宁”“遂徒步五千里,卒奉以还”。任义将因罪被流放的父亲迎回家,是要花大批银两的。接着,“复以余资市淮盐八千引”。在明清之际,“溧水县例食淮盐,定额每年销淮南食盐八千一百引。”(《乾隆溧水县志》卷五《盐政》)溧水全年的盐被任义一人包销了,反映了他家本大利丰。他是包销溧水食盐多年还是仅销一年?没见记载。 2. 任义一家祖孙三代都乐善好施。 任义家祖孙三代赈济事迹 | | | | | | | 特赐敕谕,劳以羊酒,旌为义民,仍免本户杂派差役五年。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

二、尚义堂《中山任氏宗谱》留存旧谱的资料 溧水历史上的善人、义民很多,但在县志中花一千多字来介绍的,只有任义一人。 在尚义堂《中山任氏宗谱》中窦恩荣撰《尚义堂述》称:“堂名尚义,实缘起于叔礼公之赈饥。公名义,字叔礼,友仁公之冢子也。当明正统时曾出谷二千余石以赈乡民之饥者。有司表奏天子,旌为义民。煌煌诏敕,光耀家乘。稽诸邑志,并载溧城北隅之坊,原为任义民而建。……今任氏之子孙独重叔礼公之义举,以“尚义”二字颜是堂。”又说“今虽在城之坊毁于兵燹,而旧谱散失,除世表、文传外,余无可征”。 在谱中,旧谱所存的传及墓表共12篇: 《中山任氏宗谱》载王英的《云石公墓表》,与《乾隆溧水县志》中的墓表对照,出入较大。

云石公墓表 距畿甸东南四舍,邑为溧水。挈广袤二百里,衍为平陆,汇为大川。厥壤沃若,所植繁芜,贡税倍旁县,实京之殷辅也。其户数百万,民又倍蓰焉。户繁而民夥,其淑慝宜莫之齐也。不有大家世族、硕德重望,足以表励一世,何以使之感发惩艾以视效哉! 其土著甲氏,惟任为最。溯自郎川分派,子孙繁盛,代有名人,所最著者曰云石翁。翁生前元至正戊子,卒宣德戊申。配陈氏,邑大族荣卿女,嘉静维则,后翁九年卒,合葬赞贤乡柯涧桥之原,迄今三十余年。孙瓒谋表其墓,手前司训何惟贤状,贽予公署以铭请,再辞,请益固,且十往不怠。乃撮其状,叙曰: 翁讳义,字叔礼。幼端静,不为市井儇薄态。家素厚,元末扰乱,邑民徙置靡定。考友仁,以资重莫能去,独守故居,或利其有,将乘风而谋者,乃遂发其机为出积,散讫,复聚其伍,盟以保固闾障,其类懽跃,推为长。故四方风动,而一区安堵,耕凿如常时,室家相保庆,厥考之力也。洪武初,以罣误谪戍秦。翁食寝不宁,喟曰:“世岂有无父之人耶?”遂徒步五千里,卒奉以还,复以余资市淮盐八千引。暨诸子壮,各责以业,勉以奉国法趋公期毋涉非义为。时法罟严密,故家大族或所不免。翁和怡容默,与物无忤,卒以无恙。 翁虽老,尝早作不衰,幅巾道服,俨坐堂上,子前孙后,伛偻待告。其言大概以笃天伦,崇信义,戒侈靡,保家族,毋苟悖入之货。子尝以陶砖堑其墉,翁见怒逐,遽命垩之。有少弗可意者,据案索杖,诸子震恐,不敢仰视,丐邻叟为慰解,乃已。故齐家斩绝严肃,其子姓闻謦咳声慄如也,或遇会心,即命觞独酌,酣歌击节,子辈趋侍,更进为寿,亦相倾倒。平居自奉甚约,饭脱粟,衣鹑色,浩乎其有余。语及华腴胜大事,辄掩聪为弗闻也者。视后人之墙屋被文绣、列筵逾方丈者,翁将疾走,骇匿无地也。然翁为至矣。其日用虽廉,而于赈施,则挥发无几微靳色。故里中通济桥、新兴寺,若诸祠宇,皆其所建。尝与儒学教谕唐进、开士照庭、羽士竹轩交相善,而翁以褒衣大帻,位乎其中,谈谑觞咏,大笑曰:吾所谓三教之尊者也。暨唐教谕去,二士卒,赆赙一出于翁,庶几终始者。翁素习知国初法制、吏蠹民隐。故时宰朱率其属踵门祈告其故。翁不避嫌,为毫析之。且曰:“是末也。有本焉,其爱民乎?顾其存心何如耳。”令皆乐为之,竟得全名而去。后是,十无一免者。嗟乎,仁人之言,其利溥哉!府治中希素暴悍,闻翁名,召见曰:“是真德人也。”由是亦杀其虐。翁既以耆德为群望所属,宾乡饮者数年,揖让进退,礼度闲雅,继以讽道,莫不喜纳。翁后,其子俊、善、政,皆以齿德宾是位,则其世尚从,可知矣。 又按,曾祖贵和、祖子通皆仁而寿。考寿七十九,妣王氏,亦慈孝。翁寿八十一,配独八十六。其子俊八十四,本七十八,常六十一,贤六十七,靖六十三,善今年八十一,政七十二。诸妇亦至七十八岁。是何一家寿考若是?而繁盛又若是?其必有所自矣。 夫天之生物,必因其材而笃焉。其所以栽培者,亦由有以致之耳,非有所私也。然非积盛之久,足以当其笃老焉,其能然与?若任之先,所积非一世,其本固已厚矣。至保集离民者,德不尤大哉!绍厥休美,联书不绝者,又于翁也。逮其子孙,或登仕籍,或出粟赈济,旌门阀、荣冠带者相续而起,天之所笃益可征矣。使其后善善以继,仁义以维之,诗礼以袭之,不惟振耀厥宗,而一邑所取则焉者,世世在是矣。翁子七:靖仕江西戎幕;政拜义官。孙二十有三,顺亦义官。曾孙四十余,世盖鲜俪,瓒又能独昭其祖德,则必能绳其武矣。可不谓贤乎? 铭曰: 于维有任世绵历,系本新安肇嘉续。猗彼云山一片石,石上俪然脱巾舃。百年松栝犹可惜,德种尔人人不式。前之种者后之食,物之囊者有不得。有峨斯立表贞��,有万子孙世其植。世其植,作汝则。 明景泰二年(1451)岁次辛未春正月中浣之吉 翰林侍讲学士礼部尚书太原王英撰

在家谱中,还有为任义之子任俊(字思杰,号定庵)所撰的《定庵公墓表》。因此文已残,所以作者及作记时间不清。 任义去世后,有进士云间俞本、钱塘王厚、宗岳陈阜等为之作《挽云石翁诗》。 任义之长子任俊去世后,有钱塘王厚、宗岳陈阜等为之作《挽定庵公诗》。 任义之七子任政去世后,宗岳陈阜、钱塘王厚、练宁魏宁、国子助教魏镛等为之作《挽思德公诗》。 任义之孙清甫去世后,有宗岳陈阜作《挽清甫公诗》。 任义之孙宗甫去世后,有宗岳陈阜作《挽宗甫公诗》。 任义之孙遵甫去世后,有宗岳陈阜、子壻许升作《挽遵甫公诗》。 任义之孙华甫去世后,有知县王弼、江东井康、钱塘王厚、东越李迪、吴门薛厚、豫章王道川、魏贵严、训导三山陈安、余姚杨文琳、慈溪钱润、姚江诸观、会稽邵曦、江东武英、石湖夏鉴、舜江陈云鹏、吉水杨琛、金陵刘源、张冕、孤姪恢、姻生张炫、剑江黄瑶、钱塘金琮等22位人士作《挽华甫公诗》。其中最吸引人的是知县王弼和邑人夏鉴的两首。王弼,成化十二年至十七年(1476—1481)在溧水任上,任华甫当在此之前去世。

挽任华甫诗有引 溧水县知县黄岩王弼 尝有为予诵任华甫之贤者,予亟欲见其人,则曰,死矣。为之慨然。己亥秋,行东郊,其子某再拜,请曰:去此不百步,父之墓在焉,幸一莅之。既至,出其所藏《遗安集》,及行状、碑志。读之,复为大慨。嗟乎,吾乃不及见此翁也!遂赋如左: 清秋盻东郭,悠然豁心情。里中有居人,再拜请我行。 崎岖度岗坡,忽然见轩楹。羡此邱壑美,竹树凄以清。 其旁有高坟,累累俨新茔。问是何人墓,遗安此藏形。 因之出家集,行状兼碑铭。状元有折简,推许良有征。 御史励邦教,典礼先率承。扶危与恤匮,众美不可名。 仆者赖以立,死者赖以生。况闻官府政,往往资权冲。 我来嗟已晚,不得亲典型。抚集重三叹,吾政何由成。

挽任华甫诗 夏鉴 薤露悲歌不忍听,吞声空忆旧仪型。 芳盟冷落耆英社,潜德昭彰太史铭。 辽海云迷华表鹤,楚天月犯少微星。 愁看玉树深埋处,烟草风林马鬣青。 家谱中未发现关于任华甫的事迹,仅在《光绪溧水县志》中得知,任华甫于景泰五年(1454)设粥于城隍庙,活饥民千余人。他也应是一名义民,受到人们的尊敬。他也是一位文人,著有《遗安集》。

三、尚义堂《中山任氏宗谱》所包含的信息 从尚义堂《中山任氏宗谱》中,可以看出任氏为义民之家。 在尚义堂《中山任氏宗谱》中有关任义的事迹寥寥,但反映任义后人作善事的事迹贯穿绐终。如: 1. 康熙十年溧水大旱,玉书公倡首赈济。 康熙十年自夏入秋两月不雨,田畴龟坼,禾苗将枯。知县李作楫步祷逾旬,而赤日愈烈。遂往城隍庙求雨,作《祈雨告城隍文》。这年冬天大饥,知县李作楫率僚属出俸银倡赈,四乡缙绅亦彼此争捐。在城设给粥之所四,在乡设给粥之所十二。于清康熙十一年正月十日开始散粥,四月二十日撤粥,计存活33600余人。知县李作楫撰《捐赈题名碑记》。 2. 尚义堂《中山任氏宗谱》有端木象谦撰《玉书公传》中称传主“讳师孔,字玉书,元升公之冡子也”,他遵父命“改儒业而就贾,兼理家政”,此公“悯人困、济人急,推衣解食,族党间毫无吝色。凡遇借贷者,孤苦无依,辄焚券不取。辛亥(康熙十年,1671)岁饥,倡首赈济。邑侯李给匾额以旌之” 。 3. 道光末年水灾,星章公等设局以赈。 对道光末年水灾,《光绪溧水县志》对此有许多记载。 卷一载:“清道光二十九年(1837)夏五月,大水,蛟出东庐诸山,圩尽溃,荡民居。” 卷十三,《杨崇儒》条,称“职员杨廷安,少壮贸于蜀,……。道光中水灾,人乏食,籴菜子给种,藉以充饥。寒则散衣絮,贫不能葬者,给槥瘞之。” 《张修礼》条,称“张修礼,……。道光中水患迭至,出钱数千缗以周贫乏。” 《施铠》条有“施铠,……。道光中水灾,为粥施棉,独立捐振,并按名给米券,以济饥嗷。” 《颜楷》条有“颜楷,……。道光二十九年水灾,圩田沉没,邻境就食者万余人。楷、(杨)选并奉县谕,与邑人施沛、谢仑、任纬设局以振,存活无算。” 其中的“任纬”,即尚义堂《中山任氏宗谱》中《星章公传》中的任振纬。“公讳振纬,字星章。尊五公嗣子也。其本身父讳天聚。……。家素饶裕,雅嘉布施。……曾为在城董事,凡一切地方善举,孳孳焉必竭力赞成之。……。道光末季,淫雨连年,大地几成泽国。饥民待哺嗷嗷。公慨然忧之,爰与邑绅杨公殿、谢公鹤年等筹商拯济,佥虑赈款不足。公曰:是何患焉!……。仆虽家啬,窃愿解槖而为之前驱焉。众人感其诚,……,乃即公同赴县请示设局于邑庙而赈恤之,全活甚众。” 民国二十三年敦诗堂《水西毛氏宗谱》中《毛公宏鳌传》也记载了这次水灾,称:“道光末造,洪水为灾,各邻圩变成泽国。公居水西村,山圩杂半,惟水势汹涌,圩田几不可保。公壮年,有干济才,召领众夫督率抢救。无何,堤埂漫溢,势不可当。此乃天实为之,非人力所能强也。次年春,公与地方熟悉圩务者,提倡监修,规复旧制。” 《南京百年风云》载1837年6月,江宁、溧水、高淳等地暴发百年未遇的洪水。7月,由于数日狂风暴雨,水阳江江水暴涨,大水浸溢坝顶,固城湖水位达13.25米,石臼湖最高水位为13.26米,上游圩堤全部被淹。宣城圩民掘开东坝,造成太湖地区特大水灾。当年秋,南京高淳、溧水两地圩堤尽决,船达于市。 4. 咸丰年间,族人任恺举办团练,战死在乌山。 尚义堂《中山任氏宗谱》有钱桂馨撰《任公祥恺传》,《光绪溧水县志》有《任垲传》。二者对比,任祥恺即任垲。只是“祥恺”作“垲”。《光绪溧水县志》中的《任垲传》记载如下: 任垲,字莘田,号静山,邑庠生。咸丰三年,贼踞省垣,邑令廉其才,檄垲与章安澜、端木楙、任均、邱克沂等,会办北乡乌山一带团练。恺又分办思鹤乡、杨令桥二十七村乡团,督率有方,守御弗辍。六年八月,贼数百人掠乌山,垲率团截击,毙贼甚众。突有援贼由山凹袭我后,众寡不敌,被重创死。垲有《殉难事实录》,宗人府府丞温葆深为之序,题词颇多。制军怡公奖以“洁身正伦”四字匾额。 尚义堂《中山任氏宗谱》载有姚必成《祥恺公乌山阵亡诗》,此诗在《光绪溧水县志》作《任茂才垲乌山阵亡诗》。 5. 同治间恢复,德龙公重整家业,又为当地之首富。 尚义堂《中山任氏宗谱》有吴金鉴为本谱主纂者锡之之父撰《德龙公传》,描写了同治八年之后,他回到溧水重整家业,又为当地之首富,并捐建赤鼓山以及杨四将军等庙的事: 公讳维云,字德龙,号柽茂,世松公子也。……。年甫十有四龄,复增失怙之悲,旋值流离之惨。发贼遍野,烽火惊心。公孤身无计,辗转奔逃,赴水阳投表亲栾公,藉图生活。其幼龄孤苦也如此。再越二年,时渐升平,往芜湖肄习纸业为糊口谋。迨同治八年,秋风兴感,辞腻归来,抵里后蓬蒿没径,举族无人。公乃弃贾学农,修屋宇备人息之需;辟田畴,为出作之计。经营缔造,盖不知几费艰辛矣。其壮岁勤劬也如此。由是劳于力者富于财。行其野田歌每每,公所增也;观于仓粟贯陈陈,公所积也。近时数十里间,推公巨擘焉。而家有余者公益急,捐建赤鼓山以及杨四将军等庙,公为之倡。数百年之古剎得以稍复旧观。从此救苦捍灾,一方赖以呵护。神之灵,公之力也。……。 6. 光绪间,德龙公之子锡之重建徐溪桥。 《德龙公传》称:“长子锡之,幼补博士弟子员,现充丰庆乡董事,廉明正直,劳怨不辞。当多事之秋,而处之裕如,亦可知征其学识矣。” 《任君锡之行略》称:“任君印端,锡之其字也。……。光绪丙午(三十二年,1906)夏,蛟水横流,(徐溪)桥为冲毁,行人苦之。君首倡义举,架木为梁,俾通行客。旋念木桥非持久计,复捐己槖,且集众擎,伐石鸠工,择吉兴事,甫五阅月而桥成。所费逾二千金之多。” 对仁义的家世又有了进一步的了解。县志中说任义“子思德”。通过家谱才知任义有七子:俊(字思杰,号定庵)、本、常、贤、靖(仕江西戎幕)、善、政(字思 德,拜义官)。孙二十有三,顺(字清甫)亦义官。 县志中说任义“孙三人”,长清甫,次和甫,次华甫。通过家谱才知任义有“孙二十有三”。 在《中山任氏宗谱》卷二有《命名排行序》,全文如下: 我族烟爨浩繁,人丁茂盛,倘命名无序,几何不彼此雷同,尊卑莫辨乎?今避先人字讳,谨遵已传“其师国土尔克振维祥曰天”十一字,敬续数句,永定排行,载明谱牒。每一世用一字,用完再续,依次命名,庶无重复混乱之患,且一闻其名,即知其爲第几世子孙,于是字派明,而上下定尊卑一,而世次分矣。

四、对任义事迹的疑问 对县志和家谱关于任义的材料,有下列疑问: (一)任义卒于明宣德三年(1428),从《万历溧水县志》到《光绪溧水县志》都说他在去世了多年之后的正统年间还出谷赈济,这显然是不可能的事情。正统六年(1441)是朝廷敕文下达的时间。那么,任义是何时出谷赈济的?当年是旱灾、水灾还是蝗灾?他的出谷赈济为什么受到朝廷赐敕奖谕?都不清楚。 (二)《光绪溧水县志》中《任义传》称任义:“子思德,天顺二年(1458)纳粟八百石,拜义官。孙三人:长清甫,正统六年(1441)赈粟四千斛,诏旌其闾,景泰六年(1455)复赈粟二千石,施棺木千余。次和甫,景泰三年(1452)运粟四百石赴北京,奖给冠带。次华甫,景泰五年(1454)设粥于城隍庙,活饥民千余人。” 任义去世之后,其儿子任思德为家长,这个家庭赈济穷人应算在任思德头上。任思德去世后,分了家产,他的三个儿子才可以自己的名义去赈济穷人。县志载,任思德的长子清甫先两次出面赈济,而后才由任思德出面赈济,从情理上是不可理解的。通过家谱,知任义有七子,思德公排行老七。任义有孙二十三,而清甫不一定是思德之子,这就没有矛盾了。 (三)县志和家谱均收录了王英的墓表。王英(1376—1450),金溪人,字时彦,别号泉坡。永乐元年乡试中举,次年殿试中进士,正统十三年(1448)八月任南京礼部尚书。景泰元年(1450)五月十七日去世,享年七十五岁。 1. 据《明史》载,王英曾参与修太宗、仁宗《实录》,总裁《宣宗实录》,说明他的文字功夫很高。任义“出谷二千一十石”赈灾,朝廷“特赐敕谕,劳以羊酒,旌为义民,仍免本户杂派差役五年。”对任义享有这么大的荣耀,为什么王英在任义《墓表》中竟一字不提呢? 2. 王英在任义墓表中明明说任义于明宣德三年(1428)去世,离王英担任南京礼部尚书才20年,离王英去世才22年,为什么他在墓表中称任义去世“迄今四十余年”。 3. 家谱中称溧水:“厥壤沃若,所植繁芜,贡税倍旁县,实京之殷辅也。”与溧水实际情况相差太大。 4. 家谱中称溧水“其户数百万”,而明永乐间溧水只有三万四千多户,数字相差太大。 5. 家谱文末署此文的时间为明景泰二年,此时王英已于一年前去世,时间有误 。 6. 家谱文末称“太原王英”,而《明史》中记载,王英是江西金溪人,籍贯有误。 王英的墓表肯定是真实的,并非伪作。但在传抄过程中被人加了内容,可能在收入《乾隆溧水县志》时作了修改。 总而言之,尚义堂任氏是溧水县城的一个望族,其中义民和善人辈出。但对任义的事迹仍有许多疑问,还有待于进一步研究。

|