登录查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

本帖最后由 健康快乐 于 2025-3-12 15:24 编辑

富春堂《中山严氏族谱》

吴大林

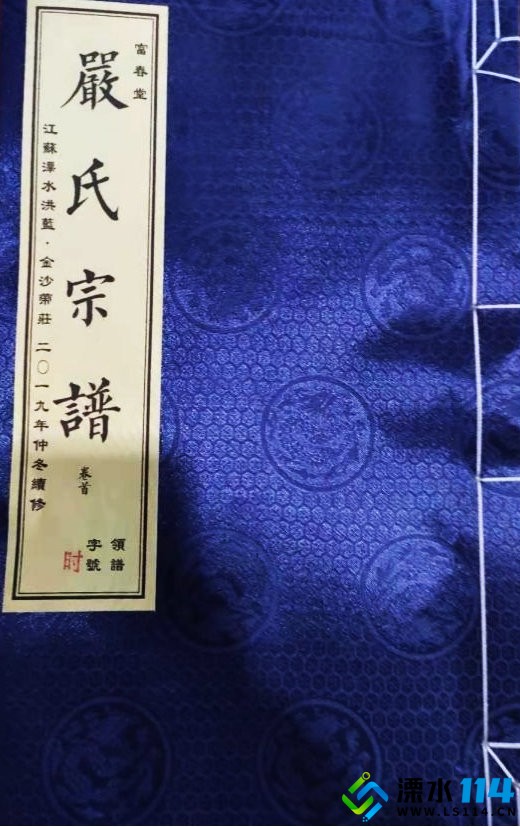

《中山严氏族谱》三十卷,2019年富春堂电子排印本。主修是严乔成(金坛),辅修是严瑞林(溧水)、严令金(胡村村长)。共印50部。溧水区档案馆现藏一部。封面作“严氏宗谱”(江苏溧水洪蓝、金沙带庄)。而旧序均称“中山严氏族谱”。 目录:卷首:严氏图腾,严氏编委会,序言,细则,江苏溧水严氏字派解析,领谱字号,领谱记名录,宗谱目录,说明,索引。 卷一:道光七年谱序,永乐十年诰命,严子陵像,唐严挺之像,严商像,严晃像,严恪像,王阳明赞。唐代谱序(绂),宋代重修谱序,明代三修谱序,国朝四—六修谱序,共和国八修谱序,凡例,命名说,家诫十则,严氏家训,祠谕十六条,跋。此谱为溧水洪蓝和金坛带庄合修。溧水《严氏宗谱》原存洪蓝沈庄1949年稿本。据称,在光绪二十四年,“沈庄克庆等发起续修……事半而废。及民国二十年,蓝溪就近族长肇云等约同十三村支长议修谱……,因天灾停顿。延迟至今(即1949年),迅速将清谱理楚。奈经济阨阻,独立难支,待年岁丰裕再付剞劂。” 在《重修严氏宗谱序》中称“带庄严姓,系吾祖古益公自宣州迁此。”读到此处,我便产生疑问。中山严氏是北宋末年,严德顺、德绍随宋室南渡,从陕西华州迁至溧水。从此开枝散叶形成当地之望族。而金坛带庄严氏从安徽迁来,他们与溧水严氏有什么关系?另外金坛带庄严氏自宋代,历明、清、民国一直单独修谱。这次为何与溧水严氏共组成家谱?带着这些问题,笔者请教了严氏族人严令贵。 他说,2017年金坛严乔成等发起修谱,但是金坛带庄的老宗谱在文革期间被毁掉了。此后,严乔成为首的严氏后裔多次到溧水来寻找严氏宗亲,最后在胡村的老谱上找到了根源(原来民国溧水《严氏宗谱》上说的十三村就包括金坛三个村在内)。后来严乔成几次召集严氏十三村宗亲商讨续谱之事,最终决定溧水与金坛合并续修《严氏宗谱》。在1949年稿本的基础上,逐步完善,形成几个部分,既独成体系,又相互印证,合而为一。 本书分五个部分: 1、卷首,目录、后记。卷一,谱序、诰命、像赞、历代序、凡例、命名说、家戒、家训、跋。卷二,世系图序、世系总图、忌公支下世系表。 2、溧水部分。卷三至卷十五,世系表。卷十六,重修宗谱序(王序、黄序、张序、王序、吕序)、传、题富春诸诗、墓志、行状、祭文。卷十七至卷十九,世系表。 3、金坛带庄部分。卷二十,金沙带庄严氏宗谱目录。卷二十一,世系图序、世系总图。卷二十二,带庄世系表。卷二十三、卷二十四,带庄传、序、事略。卷二十五至卷二十八,带庄序、传。 4、卷二十九,领谱字号、领谱规条、重修宗谱纪名录、重修宗谱跋、严普孝传。 5、卷三十,富春江严子陵钓台碑图。 富春堂《中山严氏族谱》卷一中记载“行辈20字命名说”:廷尚国钟士 宏世延肇基 克家维令德 必用敬承志。 2019年12月22日冬至日,笔者和许维清、周树生、李友顺等一行到洪蓝胡村去参加严氏祭祖并新谱发放仪式。据说胡村严氏是第五十世严圭迁来,迄今已传二十二世了,现有100多户,共300多人。现在溧水严氏是以胡村为中心,每年祭祖,或是今天的领谱仪式都是在胡村进行。 仪式在胡村严氏宗祠门外举行,金坛带(戴)庄、西岗严家村、尧塘西庄霸及溧水洪蓝胡村、严家塘、华塘、沈庄、翟村、谭村、石湫石山、白马庄头、西宋严家和永阳严笪里等十三村的宗亲前来参加。 仪式举行之后,主人请我们进祠堂去看了新修的宗谱。笔者曾在溧水区档案馆见过《严氏宗谱》的手抄本复印件。两部家谱相对照,溧水区档案馆所藏应是1949年富春堂《中山严氏族谱》稿本的复印件。据《后汉书•逸民列传•严光传》载,严光曾与刘秀同窗。刘秀即位后,授于严光高官,严光不从,归隐富春山耕读垂钓,终身不仕。严光的淡泊名利,为历代所推崇。严氏后裔以严光为荣,并把严氏宗祠称作“富春堂”,以示对先祖的怀念,因此严氏堂号大多为富春堂。 《严氏宗谱》按“汉时明月迎客星,笠翁扁舟钓游鳞。高风亮节照今古,水光山色怡我情。江流浩荡石巑岏,千里来寻一日闲。题诗也到富春堂”作领谱字号。给我们看的一部《严氏宗谱》的领谱字号是“时”字号。

一、宋元时期的蓝溪即今日的洪蓝埠 提起洪蓝埠,人们都会大谈宋代木商洪蓝的故事。我第一次对这个故事产生怀疑是在上世纪八十年代,我在洪蓝芮家塘大队铁工厂(原龙潜庵)大门西侧的墙上发现了清康熙十五年溧水进士谢文运撰写的《溧水县洪蓝埠龙泉(潜)庵长明灯碑》,碑文转录如下: 溧水洪蓝埠龙泉庵长明灯碑 蓝溪之龙泉庵后楼后殿供有佛龛,光仪睟穆,金碧辉煌。前绘关圣金容,又祀土地神像,明威有赫,(庆革)╱处第,灯膏不给不继,致瞻拜易懈易驰。前此淄流有志未逮,兹僧静颖者诚心响道,笃志栖禅,勤修戒定,慧力祛贪╱,佛门之马鸣、龙树也。睹兹灯膏,遂发心愿,先捐所蓄,募以足之,共得白镪四十金,存贷刘、张两善信廛中,每年留其(母)╱收其子。暮鼓晨钟,声依宝炬,佛光神曜,景布招提,晶荧侵星汉之辉,光华常旦,照耀遍蓝溪之境。亿载永悬,爰勒贞(石)╱蘭若,踵而勿替,是在后人。 时康熙十五年岁在丙辰小春之吉 从碑文中可知,当时龙潜庵有“后楼”。庵内“供有佛龛”,绘有“关帝金容”,同时又“祀土地神像”。这就解决了龙潜庵为什么又叫土地庙的问题。特别重要的是该碑透露出洪蓝埠别称为“蓝溪”的信息。碑文有“蓝溪之龙泉(潜)庵”、“光华照耀偏蓝溪之境”等说。我又在清《光绪溧水县志》卷二十二氏志中,有“颇成和尚,蓝溪里管氏子也”。我由此怀疑洪蓝埠古称蓝溪。也怀疑在开胭脂河之前,从此地流入石白湖的一条河就叫蓝溪。李新在胭脂岗开胭脂河,北面联连秦淮河,南面利用蓝溪的旧河道加宽加深通到石白湖。后来,在《溧水古今》第十五辑中窦步山老先生的《明觉地方环境的两处变迁》一文中,见到:“胭脂河是明代开凿的一条人工运河,河道南段从洪蓝埠接古蓝溪河到陇墈村头湖滩出口到石臼湖”。证明了我的推断。 经过遍查现存的地方志材料,我发现宋代木商洪蓝的故事,在历代县志中并无记载。直到清乾隆年间修县志,才由刘振理、尹启荣二人到龙潜庵借扶乩(一种迷信活动)的形式,撰写了“洪蓝埠土地神降乩自撰传文”。刊于乾隆《溧水县志》卷十六,摭拾中。这纯属民间故事,但在溧水民间,致今仍被认为是洪蓝埠的历史。 从古文献中发现有关蓝溪的记载,始见于《中山严氏族谱》。此谱称,南宋时四十五世孙严陟,号半斋先生,他迁入蓝溪,是严氏由半山迁入蓝溪的第一人。其子严晃,字升之,号蓝溪,中宋咸淳四年(1268年)武举进士。元代延祐年间(1314-1320年)去世,享年78岁。赵梦頫、吴澄和陈烁等当代名士均有《吊严升之》诗。由此,可知宋元时期,蓝溪就已很出名。四十六世孙宣州宛陵书院山长即自称“蓝溪严冕”。 《严氏宗谱》中《如松公传》称严晃之子严如松,行中一,号思永。陪父亲及祖母外出逃难,回来后复建室宇,得窖金数万。他“尝立义学,延陶安公为宾师,俸仪宴待甚厚。其诸孙膺拔人材,游于宦者凡几人,皆出于陶公之门也。后陶公佐明太祖定鼎,选翰林学士,乃致祭于公,以尽契旧。”陶安,当涂县人。他是朱元璋占领集庆(今南京)后归附的第一位江南文士,后官至翰林学士。陶安在20 岁左右时到蓝溪严氏办的义学当老师。 2015年,潘惠明在陶安的《陶学士集》中发现陶安与溧水严氏友谊的诗文。有《代严潜述父行状》《代严源祭父文》《惜逝文并序》和《游龙鸣山记》等。他在《惜逝文》中称:“溧城南余十里有蓝溪,当溪流萦折西趋,而崇构连矗者,儒家严氏之居也。曩以礼致余处宾师之位,识其先辈、兄弟五人,为忘年交。”他在《代严潜述父行状》一文中称严潜的先考讳松,字茂叔,世为溧水儒学。……。“蓝溪西有小阜,势隆而平,山水拱秀,名曰观城,距家百步。每杖屦游其上,龎眉白发,徜徉以娱”。 陶安还在《游龙鸣山记》中,提到他们从蓝溪步行到无想寺的经历:“至元丙子二月甲午.厚斋严君治酒肴,招予游龙鸣山,即无想山也。时春霁既久,……。从蓝溪东南行五六里,两山峙如双蠲,相距百步,绵亘东趋。中夹石田,田右小路,随两山势深宵曲折。行三四里,……僧舍雄丽,榜曰“禅寂”。”这些材料肯定了洪蓝埠在宋元之际称为蓝溪。

现将陶安的五篇诗文转录如下: 代严潜述父行状 先考讳(如)松,字茂叔,世为溧水儒学。先祖讳曰光(晃),治《周礼》,领宋武举亚荐,有子七人,先考居长。醇厚守礼法,读书向学。年弱冠,遭世变。先祖被兵伤颈,创剧濒死。先考与其诸弟舁先祖往山谷间逃难,每求善药疗其创,先祖赖以不死。兵后即蓝溪旧居,增构崇室,田园亦斥,视先产有加。敦尚俭朴,勤劳不懈。先祖妣丁氏先先祖卒,先考事继母陈如亲母,先祖既以寿考终。家累千指,先考治养有法。笃意教子孙,聘师家塾,类多名人。岁己巳,大饥,乡民失业,先考倡谋于诸弟,合赈稻米五百石,余所储峙半直出售,全活者甚众。时赈粟得补官,有司将具实以闻,先考曰:“凶年民饥,周之宜也。因是希进,岂乐施之本心乎?”事遂已。平居不妄言动,性情坦夷,声色玩好之具不蓄于家,澹然势利,扁所居之堂曰思永,因号思永居士。召诸子训曰:“吾平生居,兄弟间不敢亏骨肉之爱,用能保其终。汝等各尽恭友,思其所永,以笃天伦,庶可植户门于久远也。” 蓝溪西有小阜,势隆而平,山水拱秀,名曰观城,距家百步。每杖屦游其上,龎眉白发,徜徉以娱。尝曰:“生于斯游,没于斯藏,不亏于身,不愧于心,吾愿毕矣。” 元统甲戌十一月十一日疾,终于寝,年七十有二。临终戒治丧用古礼,毋以金银器物纳棺中。先母陈氏有贤德,先卒。子男三人,长即潜,次曰济,次曰汶。女一人,适史季章。孙男六人,钧、镛、谔,余未名。曾孙男一人,健。明年正月庚申,葬于观城,遵治命也。先考力善如是,其生也,既隐而不闻。其没也,必求令辞纪述其行,庶乎久而有传,故抆泪奉状如右。 代严源祭父文 维至元二年,岁次丙子,五月丙午朔,十四日己未,孤哀子源等谨百拜哀告于显考竹西先生严公之灵曰: 呜呼哀哉,呜呼痛哉。嗟我慈父,天夺之速。胡为庆门,遘此凶毒。 岂特诸孤之无怙,且失乡邦之名宿。哀吁天而罔闻,念百身而奚赎。 追昔平生,质粹如玉。德性谨厚,仪表庄肃。诗礼承训,道腴浇沃。 俭以起家,和以睦族。修身励操,令闻扬馥。往在幼年,世罹兵衂。 我祖屯蹇,几殒锋镞。窃负卫捍,孝心纯笃。时既平康,蓝溪卜筑。 干蛊服劳,栋宇崇矗。蚤作夕休,勤渠自勖。产日殷阜,业日充足。 祖用寿考,介兹百福。兄弟翕和,闺门雝穆。蔼然义风,敦于骨肉。 子侄既蕃,孙枝有续。无间彼此,均为抚鞠。教以义方,延宾西塾。 凶岁荐饥,赈民以谷。远近向慕,遵其约束。冠带俨雅,众善弥蓄。 寓怀经史,乐披简轴。逮夫景渐,逼于桑榆。 日优游乎林谷,绍严濑之遗光。蹈商颜之高躅,终深藏而不售。 如至珍之韫椟,彼轩冕之势荣,曾何心于奔逐。 兴托纹楸,手醸醽醁。观东皋之稼,爱西村之竹。 婆娑老境,杖屦往复。神闲气平,澹然寡欲。 其清风高节,足以挽狂澜而振颓俗。信斯文之前修,为后生之所服。 方仰砥柱,遽摧梁木。一疾弗瘳,彼苍何酷。 使夫闻讣音者,莫不心伤而頞蹙。况父子之至亲,痛罔极而谁告。 呜呼哀哉,悲风起兮愁云飞,神之游兮何所依。嗟人命兮露易晞,身虽没兮名则辉。 寿七旬兮古所稀,令徳着兮难湮微。铭旌掲兮垂素帏,心惨裂兮增歔欷。 嗟永诀兮不忍违,灵輀去兮何时归。呜呼哀哉,呜呼痛哉,尚享。 惜逝文【并序】 溧城南余十里有蓝溪,当溪流萦折西趋,而崇构连矗者,儒家严氏之居也。曩以礼致余处宾师之位,识其先辈兄弟五人,为忘年交,皆淳庞雅肃,有古君子风。岁时宴聚,衣冠伟博,须鬓皓苍,子孙环侍,举觞称寿,言笑蔼然,闾党视为盛事。既而茂叔君卒,逾二载,芳叔君卒。余归当涂,后数年,国用、君寿二君又卒。呜呼,岁月几何,逝者如斯,能无惕然疚怀邪。 君寿之卒也,其冢嗣子长遣从子鈇以书来讣,且曰:“先人与子相知素深,愿征一言,用扬幽光,幸勿辞!”予尝闻君寿之考业《周礼》,领武举荐,是生君兄弟七人,余识其五尔。当宋季,兵伤父颈,创剧迫死。君尚幼,从诸兄侍粥药,卒致痊宁,盖其孝友出自天性。母早世,事继母以礼。居蓝溪,地当舟车之聚,远近至者慕其尚义,请谒交于门。樽爼接待,周尽礼意。己巳大饥,赈谷数百石,仍发余积,损直出售,民赖不馁者众。例得补官,君曰:“周急,义也。宁为徼宠耶?”辟室向明,莳花蓄书,颜以直斋。子孙蕃盛,教有礼法,往往明经能文词。年渐高,晏居息虑,澹与世忘,寿至七十有七,以至正乙酉十月辛未,属纩于寝。十一月丁未,葬思鹤乡之郭塘。 惟子厚德美行,虽弗及显荣当世,然肥遁充裕,既富且康,福泽遗其嗣人。古称仁者必有后,将天以显荣,俟其子孙哉。既序其事,而文之曰: 海飙兮扬涛,何旭旦兮天高。泳文教兮息武韬,荫苍桥兮嬉娱以遨。 筌清涟兮畬火,久隐沦兮江之左。君之田兮有秋,抚疲羸兮德我。 碧墅兮云椽,琼芳兮春鲜。天之衢兮手可援,期不至兮告之以不前。 龡豳兮伐鼓,飞觞兮屡舞。遽死别兮殊涂,耿予怀兮凄楚。 念直道兮匪阿,德音昭兮弗磨。寒风袅袅兮溪水波,月色皎夜兮伤如之何。 挽严厚斋(字国用) 皓首衣冠寿七旬,全归无憾见真淳。 济人德厚黄承事,教子功深窦禹钧。 月夜返魂香已断,云山埋骨地方新。 忘年交契今难得,东望蓝桥一怆神。

游龙鸣山记 游之胜者,适其时可乐也,得其地尤可乐也,而所游又皆佳士,则所以宣其和、舒其郁、畅其心而发其文者,盖乐焉而不失乎正也。 至元丙子(二年,1336)二月甲午.厚斋严君治酒肴,招予游龙鸣山,即无想山也。时春霁既久,风日暄丽,耆英少俊,序齿而行,鼓吹前导。从蓝溪东南行五六里,两山峙如双蠲,相距百步,绵亘东趋。中夹石田,田右小路,随两山势深宵曲折。行三四里,隘不宜田,仅可为路。又数里,山益奇峻,轻岚暖霭,微袭襟帽。山外崇峰复嶂,杳无穷极。少焉,峭壁对立,状若华表,松杉万章,夹路北转。涧多石底,云深树茂,繁卉被岩,鸟声清碎,似非人间世。僧舍雄丽,榜曰“禅寂”。门外独松古秀,大连数抱。修篁干霄,森列门内。寺长老出迎客,延坐后堂,匾曰“白云深处”。其西有“听松轩”,又西即韩熙载读书堂遗址,所植桧犹存。其北有“甘露室”。又北,上为“招云亭”,气象空旷,攒峰玉立,视向所历群山,低俯其顶矣。遂蹑蹬至潮音岩,怪石异态百出。同游者疲于跻攀,于是止焉。 予以未登绝顶为怏,与三二友决意直上。地势斗峻,褰裳援萝,履苍莽中。上有天池沆瀁,其水下飞潮音岩,引以给庖。其西绝顶,巨石雄坦,可坐数十人。渺焉四顾,心目豁然。其东绝顶,视西又高,倦不欲登,还饮“白云深处”。于时暖气熏席,蒸焉如夏,凄焉如秋,栗焉如冬觥筹无算,谈笑甚欢,虽从者乐工各适其意。酒既,长老引客看花,徐行登环翠阁。已而与长老别,出寺门。行几一里,众以兴未尽,席地坐,分韵赋诗者久之.诗成而归。 斯游也,适其时而得其地,信足乐矣。但溧之为州,非通都要路,兼是山隐于邃奥,故无前贤题咏及当代名笔发其幽潜,予故表而出之。呜呼!乐而不失乎正者,浴沂风雩也。兰亭之会,乃或感慨悲戚。今同游者心平气易,发言为诗,皆有可观,其亦乐之正者欤!遂记兹游之胜,使无想山得以著于世云。

二、袁枚撰的族谱序 谱中有清乾隆四十五年(1780)袁枚撰《七修中山严氏族谱谱序》。原文草书,经江文宏、刘诗春等释读,现转录如下: 七修中山严氏族谱序 余成进士,直史馆,于史事具有见闻。后出试亲民,辄摄篆于溧水,溧水故中山地,其间多蓄德抱道士。簿书之暇,接见严君时泰,言论丰采颇与众殊,遂相与定交。居久之,益悉文章卓越。尝悯家乘为厥考虬公未竟之图,笃志纂辑。盖其家乘虽叠成于绂与晃与恪与文宪诸先世,而迄无成书,是以父子踵成焉,顾尤以未付剞劂为恨云。 岁丁酉(乾隆四十二年,1777),其犹子荣(左金右荣,下同)暨其孙肇初、肇万,会其族属士楷辈,将大加厘订而镌梓之。于是,荣偕楷及初、万诣余金陵北里之随园,缕缕述其彼此倡率兴修之意,就质于余,以荣为余门下士也。余谓:“谱法视史厥体,时自欧苏,后世宗尚不一,今将于何适从?人家族盛丁繁,间有式微,难保不立异姓,近考远稽,将奚处置?至受姓伊始,字谥官封,迨及不无更变,遥遥华胄,曷由不昧所宗,君等从事于斯,诚盛举也,试先各抒所见,以资决择,可乎?”荣等爰咸应曰:“生家旧谱,前经兵燹,残缺失次,今其存者,不过嘉靖年间网罗散失,搜辑宗图荟萃成帙,于体诚有未备。兹将法欧阳五世一提之式,兼仿司马公年表,附注生卒履历,庶几展卷了然,不审于体裁当否。查寒族支派凡十三村,间有徙居他郡,其招来未附者不与焉,若异姓承祧,远者阅二三百年,近亦不下数世,某等稽考商榷,例不容其篡宗,然一概就删,竞使绝祀,又所不思。公议正传及别立外传,各使相承,或更稍通守经达权之微旨欤。 至吾宗,系出高阳,垂五十九世,始姓庄,本楚庄王之后,递传至七十世祖讳忌,字夫子,生子助,因避讳改庄为严,及考《正字通》等书,倶称汉避明帝讳,改庄助为严助,庄光为严光。按原谱载:忌为吾家一世祖,生汉文帝辛未(前元十年,前170年),二世助,生元光己酉(三年,前132年,汉武帝),五世属(属应为祖误)光(严光,字子陵),生河平甲午(二年,前27年,汉成帝)。计其时代,忌生时距明帝即位已二百二十六年,助距一百八十一年,惟光为光武(刘秀)故人,寿且八十,于诸书所载避讳之说实相符合,忌、助亦称避讳,则未知其为返避者欤?抑别有故欤?率由旧谱似不必妄为曲说以蹈牵合附会之讥。”语毕,相与出谱例十则,余遍阅之,笑谓荣等曰:“君辈诸所筹画物备矣,归而循行之,可无遗憾矣。” 庚子秋(乾隆四十五年,1780),荣等复邮其所撰谱稿,乞余订正,兼丐一言序诸简端。披览之余,见与向所面商纤毫勿爽,洵堪光前裕后,即使史馆名家执笔,当亦无以加兹,余尚何言哉?谨详志其颠末,并谱稿而归之,俾亟登梨枣。 时 大清乾隆庚子仲秋月(1780) 原任江宁县知县前翰林院庶吉士简斋袁枚顿首拜撰

|